The Effects of Brazilian Jiu-Jitsu on Body Composition, Health Fitness, Functional Movement Screening in non-Elite Healthy Young Adults

Article information

Abstract

OBJECTIVES

Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ) has grown massively in recent years, but its positive effects in non-elite population has not been analyzed. The purpose of current study was to exam the effects of BJJ on body composition, health fitness components, and functional movement screening (FMS) in healthy young adults.

METHODS

Combined exercise program was composed of aerobic and resistance exercises. All participants were randomly assigned either into BJJ exercise group (BJEG, n=10, 28.10±2.64 years) or combined exercise group (CEG, n=10, 28.20±3.43 years). Exercise intervention was conducted for ninety minutes per session, three times per week for twelve weeks.

RESULTS

Body fat (%) and muscle mass (kg) were significantly improved in both groups. Muscle strength in upper and lower extremity, muscle endurance, flexibility, power were significantly improved in both groups. Cardiorespiratory fitness in BJEG was significantly improved. Also, FMS total score and deep squat score showed significant improvement in both groups.

CONCLUSIONS

BJJ is an effective exercise for health and fitness management purpose in non-elite healthy young adults.

서론

브라질리안 주짓수(Brazillian Jiu-jitsu, BJJ)는 무도와 격투기의 성격을 갖춘 스포츠로[1] 지난 10년 동안 참여 인구와 인기도가 꾸준히 향상하였다[2]. BJJ 경기를 위해 참가 선수의 체중에 따라 급수가 분류되고 착용하는 벨트의 색깔, 연령, 성별에 따라 경기는 2분에서 10분 동안 진행된다[3]. BJJ 경기 동안의 동작 자세는 경기 시작 시에는 기립(standing) 자세이지만 그 이후 대부분은 바닥(ground)에서 행해지는 특성이 있고[4] 최종 경기의 승패 결정은 조르기, 관절 lock(손목, 팔꿈치, 무릎, 발목), 누르기 기술로 상대방의 항복 여부에 따라 또는 선수가 사용한 기술 동작에 따른 점수를 합산하여 심판이 최종 판정한다[3].

유도, 레슬링, 태권도와 같은 대부분의 격투기 종목처럼 BJJ 경기 유형은 간헐적이고 짧은 시간 동안에 고강도 동작과 짧은 휴식시간으로 구성되는 특징이 있으며[5], 신체 기술, 훈련과 경기 중 감당해야 하는 신체능력을 위해서 우수한 신체 컨디션이 요구된다[6]. 예를 들면 고강도의 강도 유지와 조절, 피로지연, 시합(match) 간 빠른 회복능력을 위한 유산소능력, 공격과 방어를 위한 근력과 유연성, 바닥(ground)에서의 던지기 기술과 관련된 근지구력 등이다[2,7]. 그리고 경기중에 사용되는 기술[5,6]과 경기중에 관찰된 대사적 반응들[8]을 관찰한 연구에서는 주짓수에 사용되는 동작들은 유산소 대사과정을 위주로 에너지를 공급받는 것으로 나타났다.

운동선수가 아닌 일반인이 BJJ를 한 경우 미칠 수 있는 영향에 대한 연구는 매우 제한적으로 이루어졌다. Lorenco-Lima 등[9]은 BJJ가 저항성운동처럼 유산소 및 무산소파워, 근력, 유연성을 증진시켜 건강증진을 위한 운동으로 활용될 수 있으며, Queiroz 등[10]은 60세 이상 고령자가 주 2회, 총 12주 동안 실시한 결과 기능적 체력이 향상되었다고 보고하였다. 또한, 일반적으로 BJJ는 자기방어 및 호신술과 관련된 무도 종목으로 인식이 되어있어 남성의 참여도가 상대적으로 높고, 건강관리를 위한 생활체육보다는 기술 단련을 위한 무술로 활용된다는 인식이 높은 것으로 나타났지만, 최근에는 일반인들이 여가 및 취미활동을 목적으로 BJJ에 참여하고 실제로 자기방어를 통해 자신을 보호하고 자기효능감을 향상할 수 있는 여가활동으로 삶에 긍정적인 변화를 줄 수 있는 스포츠로 밝혀졌다[11]. 이밖에 주짓수 대회에 참가했던 사람들의 몰두 요인 수준이 높은 것으로 나타나 일반적 여가 스포츠로서 가능성과 효용성도 매우 긍정적인 것으로 확인되었다[12].

기능적 움직임 평가(Functional movement screening, FMS)은 관절의 가동성, 협응력, 고유수용성 감각의 기능장애를 상체, 하체, 중심부(core) 관련 신체 부위의 움직임을 통해 실시하는 검사방법으로[13], 높은 FMS 점수는 더 좋은 경기력[14], 체력[15]과 관련이 있는 것으로 보고되었다. 특히 FMS를 통해 신체의 불균형, 종합적인 근골격 상태, 움직임 향상의 평가가 가능하고[16] 부상에 대한 위험도를 예측할 수 있으며[17,18], 운동선수의 트레이닝 효과를 평가하기 위해서도 사용할 수 있다. 럭비선수[19]와 야구선수[20]의 경기력 향상을 목적으로 트레이닝을 실시한 이후 FMS 평가를 통해 움직임 능력이 향상되었고 일반인의 경우 30대 사무직 근로자의 중심부(core) 운동을 한 결과 FMS 결과가 향상되어[21] 경기력과 운동 효과의 평가를 위해 FMS가 활용되었음을 알 수 있었다. 이밖에 메타분석을 통해 분석한 결과에 의하면 FMS가 일반인 또는 운동선수, 나이에 관계없이 운동중재 효과를 평가할 수 있다는 유용성과 효과성이 밝혀졌다[22]. 이러한 선행연구 결과는 FMS가 운동선수들의 경기력 향상을 위한 프로그램의 효과를 평가하기 위해 활용될 수 있지만, 일반 성인의 움직임 능력 평가와 운동 중재 효과를 평가하기 위한 목적을 위해서도 활용될 수 있음을 의미한다.

위 선행연구 결과들을 종합해보면, BJJ는 일반 성인이 취미로 시행하는 운동으로서 건강관리를 위한 목적으로 활용될 수 있을 것이며, 건강체력에 미치는 효과도 긍정적일 것으로 생각된다. 따라서, 본 연구에서는 운동 선수가 아닌 일반인이 장기간 규칙적으로 BJJ를 실시한 경우 건강에 어떠한 영향을 미치는지 유산소와 저항성 운동으로 구성된 복합운동과 비교하여 밝혀보고자 한다. 본 연구를 통해 얻은 결과는 건강 및 체력관리를 위한 BJJ의 효과에 대한 과학적 기초 근거자료로서 활용될 수 있을 것이다.

연구방법

연구대상

본 연구에 참여한 피험자는 A 대학에 재학하는 학생과 B 지역의 피트니스 센터 회원을 대상으로 SNS와 게시판 공고를 통해 모집한 성인이다. 피험자는 본 연구에 참여하기 최소 3개월 이전 동안 규칙적으로 어떠한 운동도 하지 않았고, BJJ와 복합운동을 실시하기 위해 임상적, 정형외과적으로 건강문제가 없는 사람으로 제한하였다. 모집된 피험자는 무작위로 BJJ 운동 집단(Brazilian Jujitsu exercise group, BJEG)과 저항성운동과 유산소운동으로 구성된 복합운동 집단(Combined exercise group, CEG)으로 분류되었다. 본 연구가 진행되는 동안 피험자의 식이요법에 대한 별도의 관리는 하지 않았으나, 평상시대로의 식단을 유지할 수 있도록 운동참여 기간 동안에 지도하였다. 모든 피험자는 참가동의서의 자발적 서명을 마친 이후 연구 과정 참여를 시작하였으며, 피험자의 일반적 특성은 <Table 1>과 같다.

측정항목 및 방법

측정자 간 신뢰도와 반복측정 신뢰도를 높이기 위해서 측정 담당자에 대한 교육을 시행하였으며, 2회 시행되는 측정의 측정자는 모두 동일한 사람이 실시하도록 하였다.

신체조성

신체조성의 평가는 생체전기저항법(Bioelectrical Impedance Analysis, BIA)을 활용한 체성분 자동 측정 장비(Inbody9.0, Biospace, Korea)를 사용하여 몸무게, 근육량, 체지방량을 측정하였다. 허리둘레는 갈비뼈와 엉덩이 뼈 사이의 허리 높이에서 몸통의 제일 좁은 부분을 줄자로 측정하였다.

체력평가

상체 근력 평가를 위해 bench press를, 하체 근력은 leg press를 통해 1-repetition maximum(1-RM)을 측정하였다. 근지구력 평가를 위해 팔굽혀펴기(push-up)를 60초 동안 실시한 횟수를 측정하였고, 민첩성 평가는 T자 달리기를 사용하였다. T자 달리기의 평가를 위해 T자를 따라 달리는 총 5개 구간을 뛰는데 걸리는 시간을 측정하였다. 유연성 평가를 위해 윗몸앞으로 굽히기를 실시하였으며, 순발력은 제자리 멀리뛰기를 실시하여 총 3회 중 가장 좋은 기록을 선택하였다. 심폐지구력 평가를 위해 하버드 스텝 테스트를 실시하여 총3분간 스텝 박스 오르내리기를 실시한 후 차례대로 측정된 총 3회의 심박수를 아래의 공식에 대입하여 신체효율지수(physical efficiency index, PEI)를 산출하였다.

신체효율지수 = [300 초 / 2×(3회의 심박수 총 합)]×100

Functional movement screening (FMS)

FMS는 FMS test kit(Functional Movement Screening test kit, USA)을 사용하여 총 7가지 동작 (Deep squat, Hurdle step, In-Line lunge, Shoulder mobility, Active straight leg raise, Trunk stability push up, Rotary stability)을 검사하였고, 평가기준표에 근거하여 각각의 항목의 점수는 0점에서 3점 범위 내에서 부여하였다. 채점기준은 동작의 완성도가 높은 경우는 3점, 동작 수행은 가능하나 보상작용 동작이 발생되면 2점, 동작을 수행하지 못하면 1점, 동작의 수행은 가능하지만 통증이 있으면 0점을 부여하였다. 또한, 좌측과 우측을 모두 평가하는 항목에서는 낮은 점수를 채택하였다[23].

운동프로그램

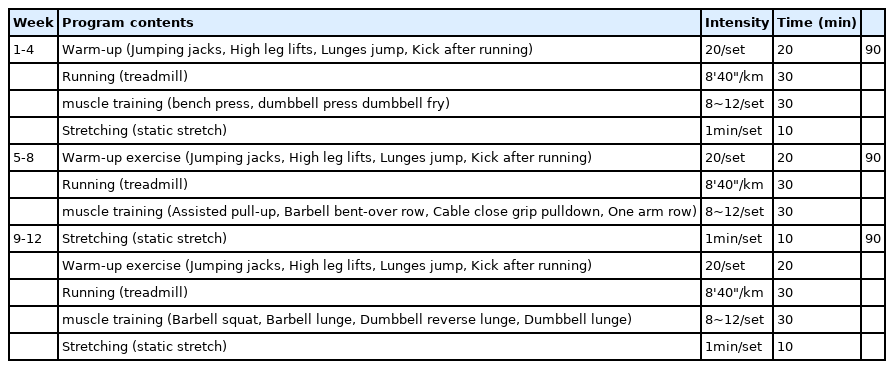

BJJ와 복합운동은 1회에 90분씩, 주 3회, 총 12주 동안 실시하였다. 두 집단의 구체적인 프로그램의 내용은 <Table 2>, <Table 3>과 같다.

통계분석

본 연구에서 얻은 자료의 분석은 SPSS v.18.0 프로그램을 이용하여 모든 자료의 평균(M)과 표준편차(SD)를 산출하였다. 12주 간 주짓수집단과 복합운동집단의 차이를 규명하기 위하여 반복측정에 의한 이원분산분석(Two-way repeated ANOVA)을 실시하였으며, 측정 시기별 차이 비교는 대비검정(contrast test)을 이용하였다. 모든 통계적 검정은 유의수준은 α=.05로 설정하였다.

결과

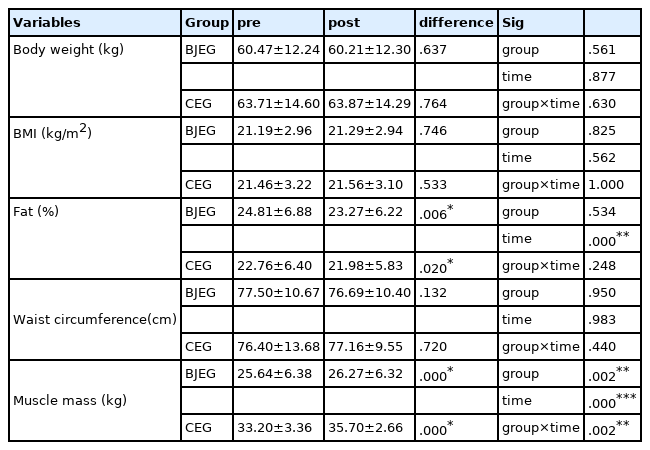

신체조성 요인의 12주간 운동 후 집단별 변화량을 비교한 결과는 <Table 4>와 같다. 근육량(kg)은 집단, 측정시기, 집단과 측정시기의 상호작용 효과 모두 유의한 차이가 나타났으며, 대비검정 결과 두 집단 모두 운동 후 유의하게 증가한 것으로 나타났다. 체지방율(%)은 측정 시기에 따른 유의한 차이가 나타났으며, 대비검정 결과 두 집단 모두 운동 후 유의하게 감소한 것으로 나타났다.

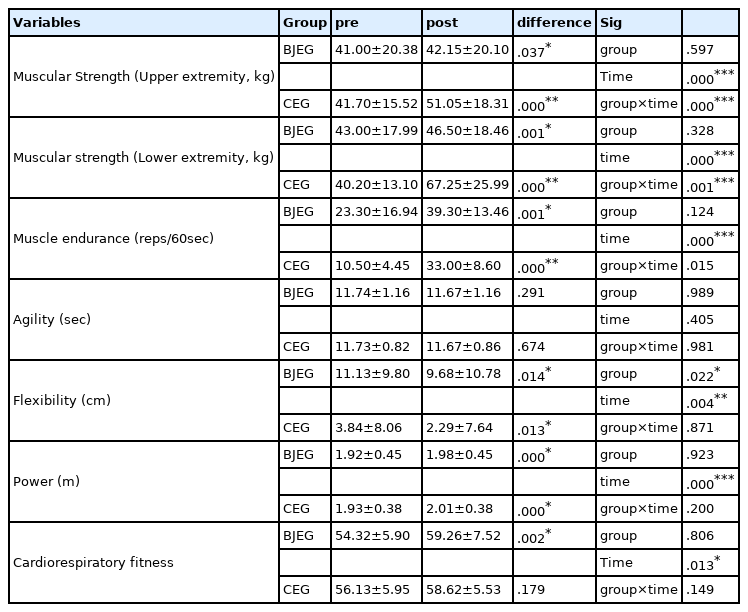

체력요인의 12주간 운동 후 집단별 변화량을 비교한 결과는 <Table 5>와 같다. 상지와 하지 근력은 측정시기와 집단의 상호작용 효과가 나타났으며, 대비검정 결과 두 집단 모두 운동 후 유의한 증가를 나타냈다. 근지구력, 유연성, 순발력, 심폐지구력은 측정시기에 따른 유의한 차이가 나타났으며, 대비검정 결과 BJEG에서 운동 후 유의하게 향상된 것으로 나타났다. 유연성은 집단간 유의한 차이가 있었다. 민첩성은 집단, 측정시기, 측정시기와 집단의 상호작용 효과 모두 유의하지 않은것으로 나타났으나, 두 집단 모두 운동 후 향상된 경향을 나타냈다.

FMS의 12주간 운동 후 집단별 변화량을 비교한 결과는 <Table 6>와 같다. FMS는 집단, 측정시기, 측정시기와 집단의 상호작 용 효과 모두 유의하지 않은것으로 나타났다. 그러나 deep squat와 FMS total score는 집단 내 측정시기에 대한 차이가 유의한 것으로 나타났다.

논의

본 연구의 목적은 BJJ가 20대 성인의 신체조성, 건강체력, FMS에 미치는 효과를 복합운동에 비교하여 분석하는 것이다. 본 연구에서 나타난 주요 결과는 12주 동안 실시한 BJJ는 신체조성(체지방율 감량과 근육량 향상), 건강 체력(상지와 하지의 근력, 근지구력, 유연성, 순발력, 심폐지구력), FMS(deep squat, total FMS score)에 긍정적인 영향을 미쳤다.

BJJ를 포함한 대부분의 무도 종목은 유산소와 무산소운동의 성격을 지니고 있어 체지방율 감소 효과가 있음이 보고되었는데[24] 본 연구 결과에 의하면 두 집단 모두 체지방율과 근육량이 유의하게 개선되었다. 체지방율의 감소와 근력의 향상은 심혈관질환의 감소[25], 기능적체력의 향상[26], 근골격계질환, 대사성질환의 감소 등 건강에 이점을 주며[27] 이러한 관점에서 본 연구에서 허리둘레의 변화는 나타나지 않았지만 전반적으로 신체조성 요인의 변화가 나타난 것은 긍정적 결과라고 할 수 있다. BJEG에서 나타난 체지방율의 감소는 BJJ를 일반인이 규칙적으로 실시한 결과 유산소능력과 무산소능력이 모두 향상된 것이 반영된 결과[9]와 관련이 있으며, BJJ를 통해 근육량이 증가되고 근력 및 근지구력이 향상됨에 따라 근육대사 작용이 향상된 결과로 체지방율이 감소한 것으로 보인다. 반면에 12주 이후에 근육량이 향상됨에 따라 체중은 감소하지 않아 사후 BMI는 유의한 변화가 없었다.

본 연구결과 중 근력 변화에 대하여 논의하자면 BJJ는 경기중 저강도와 고강도의 비율이 8:1이지만 고강도 움직임(action)이 평균 3초간 지속되는 특징이 있다[28]. 특히 BJJ 경기가 상대방과 격투를 하는 형식으로 진행되며 다이나믹한 움직임이 연속적으로 이루어지기 때문에 높은 근력이 요구되고[29], 정지 동작인 경우를 포함하여 항상 근수축이 일어난다. 또한 상완의 근육 수축이 이루어지는 동안에 상대방을 밀고 당기는 동작과 이런 동작을 유지하고 있어야 하는 BJJ 동작의 특성[30]이 결과적으로 근육량, 근력, 근지구력의 향상에 기여한 것으로 보인다. 이와 관련된 선행연구에서는 엘리트 BJJ 선수와 비 엘리트 BJJ 선수의 상지 근력은 유의한 차이가 있는 것으로 나타났는데[31] 이는 아마도 elite 수준에서는 상지 근력의 차이가 선수의 기량에 영향을 미치는 주요 체력요인으로 작용하기 때문으로 생각된다. 본 연구결과에서는 BJEG의 상지 및 하지 근력이 12주 이후에 모두 유의하게 향상된 것으로 나타났는데, 이 결과는 본 연구의 피험자는 BJJ를 과거에 경험하지 않은 초보자였음으로 전반적으로 다양한 동작 훈련을 실시하였기 때문으로 생각된다. 성인기 동안의 상지와 하지의 근력 수준은 삶의 질 그리고 연령과 관련하여 제시되는 건강을 위한 가이드라인의 관점에서 매우 중요한 체력요인임을 고려한다면[27], BJJ 훈련을 통해 상지와 하지 근력이 고루 향상된 것은 BJJ의 장점이라고 할 수 있다.

순발력(power)은 힘과 속도를 곱한 값으로, 짧은 시간에 최대의 힘을 발휘하기 위한 근 신경계의 능력으로 근력 적응단계에서 증가되고, 민첩성은 균형을 잃지 않고 운동의 방향을 바꿀 수 있는 능력이다. 순발력과 민첩성은 기술 관련 체력으로 운동능력과 경기력에 영향을 미칠 수 있는 요인이다[32]. 유도와 레슬링선수의 경우에서도 순발력이 발달된 경향을 볼 수 있는데, 본 연구에서 순발력이 향상된 결과는 BJJ가 고강도의 간헐적 트레이닝 형태로 주로 실시되고, 상대방을 제압하는 동작이 기립(standing) 자세와 바닥(ground) 동작에서 순간적인 파워를 발휘해야 하므로 근력 및 근지구력과 함께 발달된 것으로 생각된다. 한편, 본 연구에서 민첩성은 두 집단 모두 유의한 변화가 나타나지 않았는데 아마도 두 집단의 운동 프로그램에서 민첩성 향상을 위한 동작이 충분하지 않았거나 적은 피험자수로 인해 통계적 변별력이 약했기 때문이라 생각된다.

보다 명확한 원인을 알아보기 위해서는 후속 연구에서 더 많은 피험자를 통한 검증과 평가가 필요할 것이다.

유연성은 일상생활 중에서는 걷기나 뛰기 시 근육이 사용하는 에너지 효율과 관련이 있는 중요한 건강 체력요인[33]이지만 특히 BJJ의 기술 수행[9], 경기력, 운동 상해 여부와 관련이 있는 체력요인이다. 대부분의 격투기 선수의 경기력 수준이 높을수록 유연성도 상대적으로 높았다[34]. BJJ는 특정 기술동작을 수행하기 위해 넓은 가동 범위가 요구되므로[35] 본 연구 결과로 유연성이 향상된 것은 매우 자연스러운 현상으로 보인다. 본 연구에서는 1회에 90분, 주 3회, 총 12주 동안 BJJ를 실시했지만 비운동선수인 성인이 1회에 1시간, 주 2회, 총 6주 동안 BJJ를 실시한 이후에도 유연성이 유의하게 향상되었다[9].

BJJ의 주요 동작들은 매트 위에서 이루어지며 하지를 통한 체중 이동을 하지 않음에도 불구하고 본 연구 결과로 BJEG의 심폐지구력이 유의하게 향상되었다. 기술 동작과 경기중의 대사반응을 관찰한 결과에 의하면 BJJ 경기 중에는 유산소 경로에 의한 대사과정이 주로 일어났고[31] 이 대사과정이 주로 사용되는 훈련과정이 심폐지구력을 향상시킨 것으로 보인다. 심폐지구력의 직접측정 평가를 통해 BJJ의 유효성을 입증한 선행연구에서는, BJJ를일반인이 1주일에 2시간씩 총 6주 동안 참여한 결과 VO2max가 유의하게 향상되었다[9]. 또한 레슬링과 유도 선수의 유산소파워를 통한 심폐지구력을 살펴본 연구결과로 레슬링 선수의 심폐지구력도 일반이 보다 상대적으로 우수하였으며[36], 엘리트 유도 선수[37]도 일반인 보다 심장 구조와 기능 변화가 생겨 유산소파워가 높았고, 경기력 수준이 높은 유도 선수는 상대적으로 VO2max가 더 우수한 것으로 나타났다[38]. 유도는 경기 시간이 5분이며 하루에 여러 경기를 치르기 때문에 효율적인 유산소 대사력이 경기 동안의 빠른 회복 능력에 영향을 미칠 수 있으며 이러한 능력이 결과적으로 심폐지구력을 향상시킨 것으로 보인다[37]. BJJ도 비교적 짧은 시간 동안에 경기가 이루어지며, 스파링(sparing)이라는 형태로 매트에서의 바닥(ground)에서의 동작을 주로 시행한다는 특성을 고려할 때 레슬링 및 유도와 공통점이 있다. 이에 본 연구에서 BJJ로 인해 심폐지구력이 향상된 결과는 위에 언급된 선행연구 결과와 관련이 있을 것으로 보인다.

선행연구에서는 체력 수준이 높을수록, 더 높은 FMS score와 관련이 있으며[14], 운동 중재를 한 결과로 FMS의 결과도 개선되었다[22]. 그러나 본 연구에서는 BJJ와 복합운동을 실시한 결과를 FMS를 통해 평가한 결과, BJEG의 경우 FMS의 total score와 deep squat에서만 유의한 변화가 나타났고, CEG의 경우 FMS의 total score, deep squat, In-Line Lunge에서 유의한 차이가 나타났다. 김영욱 등[22]의 FMS에 대한 메타분석을 실시한 결과로 FMS total score와 deep squat에서만 운동 중재 효과를 유의하게 평가할 수 있는 것으로 나타났다. 이는 본 연구결과와 매우 유사함을 나타내 아마도 운동 중재의 유효성을 평가하기 위해서는 FMS total score 또는 deep squat 항목의 사용이 권장되어야 할 것으로 생각된다. 이밖에 본 연구에서 일부 FMS 평가 항목의 변화 정도는 매우 근소함을 나타냈고 BJEG의 In-Line Lunge는 오히려 사전값 보다 사후값이 감소하였다. 이러한 결과는 아마도 평가 구간이 0점에서 3점까지이며 이 점수 구간에 대한 평가기준은 “동작의 실패, 동작수행시 통증 있음, 동작수행 가능, 동작 수행 불가능” 으로만 구분되어 있어 체력 향상에 따른 동작 변화의 구분이 어려웠기 때문으로 생각된다. 또한 본 연구에서 체력 요인은 민첩성을 제외하고 모두 유의한 향상을 나타냈고 체력 향상에 도움이 되는 신체조성의 변화도 매우 긍정적인 결과를 나타냈지만, FMS의 모든 항목에서 일관성 있는 긍정적 변화가 나타나지 않아 12주 동안의 BJJ나 복합운동을 통해 동작 수행을 제한하는 움직임 패턴의 향상을 기대하기 어렵다고 할 수 있다. 즉, FMS의 향상을 위한 운동 기간으로 12주가 부족하였을 수도 있지만, 움직임의 불균형과 안정성의 변화는 BJJ와 복합운동의 초기 훈련 프로그램 내용으로는 충분하지 않았을 것으로 보인다. 그러나 FMS total score와 일부 항목이 향상된 것은 매우 의미 있는 결과라 할 수 있다. BJJ 초보와 숙련자 간의 비교를 추후 연구에 시행하여 보아야 할 것이며, 운동 초보자의 운동효과를 평가하기 위해서는 FMS만 사용하는 것보다 체력평가를 함께 시행하는 것이 더욱 합리적으로 운동 효과를 평가하는 데 도움이 될 수 있을 것이다.

결론

다른 무도 종목과 달리 BJJ 대한 효과에 대한 연구 결과는 매우 제한적으로 트레이닝을 위해 참고할 수 있는 자료가 매우 부족한 현실이며[38,39], 많은 지도자와 트레이너는 BJJ 훈련 중에 일어나는 생리적, 역학적 특성에 대한 이해가 부족하고 경험에 의존한 지도를 하게 된다[40]. BJJ에 대한 운동효과를 유산소운동과 저항성운동으로 구성된 복합운동과 비교하여 분석한 결과 본 연구에서는 BJJ가 체지방률, 근육량, 건강체력요인, FMS 수준을 개선하기 위해 활용될 수 있는 스포츠 종목인 것으로 나타났으며, BJJ를 통해 일반인이 활동적인 생활을 유지하고 건강관리를 위한 이점을 얻을 수 있는 것으로 나타났다.

Notes

The authors declare no conflict of interest and the founding sponsors had no role in the design of the study; in the collection, analyses, or interpretation of data; in the writing of the manuscript, and in the decision to publish the results.